儿童的最初社会联结通常是父母,但随着社会家庭经济的独立,最初的联结由父母转向更多元化的角色联结,包括爷爷/奶奶,外公/外婆等。暂且不论隔代且多角色抚养的文化,只想从自己的经历分享在外公与外婆抚养长大下我的故事。

提笔写自己的故事其实是非常困难的一件事情,之所以想写这篇博客,是因为2016年10月是外公逝世2周年的月份。当我还没有从外公逝世中反应过来,外婆在半年后,也就是次年5月也离开了这个世界。我一直都深爱着他们,但很少在他们面前表达出我心底的爱。

如果说有什么遗憾,那就是没有在生前好好拥抱过他们一次,似乎咱们国人在感情表达上过于内敛或压抑,又或是我真的不太善于表达感情。他们在世时忙于事业,忙于TEDx苏州策展的筹备,没有经常去看望他们,也没能好好照顾他们,也许是我这辈子对他们最遗憾的事情。

外公的家世

我的外公,原名李文泰,祖籍安徽滁州(1930-2014)。从小就过着放羊的简朴生活,因战争而入伍,经历了国共内战,解放战争,文化大革命,边疆知内等一系列革命事件。跟随者共产党解放了上海,留在了上海,和外婆在上海相遇,相识,相知。她们共同抚育了四个子女,我母亲排行第二,有了亲爱的母亲大人,才有当时淘气又可爱的我。由于我是母亲家族的长外孙,所以得到了大家的爱。外公与外婆俩人在组织号召下,携手到遵义绥阳支内,筹建航天基地,晚年离休到苏州,相伴终生。

我曾经问外婆,你与外公认识多久就结合了,她总是笑着说:“我们一个星期就结婚了,之前谁也不认识睡。” 羡慕不已,神仙眷侣,一见倾心。

我们周围邻居、同事都尊称外公是共产党“老干部”。外公经常和我讲故事,他与日本人、国民党、边疆支内等等斗智斗勇的故事,自己也渐渐在外公故事中长大,在他堆满马列主义, 毛泽东思想的书架上,度过了自己的青春叛逆期。

外公离世后,儿女们为外公整理遗物的时候发现了藏在家里的两箱子弹,这可把儿女们吓坏了,该如何处理讷?舅舅说:”仍到河里”,马上被我母亲制止,“这怎么可以,这样处理最后会有问题。”最后大家讨论出,送到木渎当地派出所,没想到所里的公职人员去遵义做了调查,才发现没有问题,这件事情才得以圆满结束。

我与外公故事之——冥想

小时候自己特别调皮,一直都无法安静下来。6岁左右的时候,淘气的我在客厅摸爬滚打,很多摆设被我翻乱,结果就被训。随后他要求我一个人安静的坐在板凳上,“一是不许动,二是脑子里不准想任何东西。”

当时我脑中第一个问题就是:“怎么可能不想任何东西”,外公带着疼爱的眼神说:“哎, 不试下怎么知道呐?” 随后在接下来的一周,我都在下午固定时间被外公“关”在卧室里,坐在小板凳上,每次20分钟左右时间。当时不明白外公用意,但我比较乖巧,自从那个时候,逐渐明白静心的力量。最近几年冥想这个词走进了我们的视野,也更感谢外公给予我的教育。

我与外公的故事之—日记

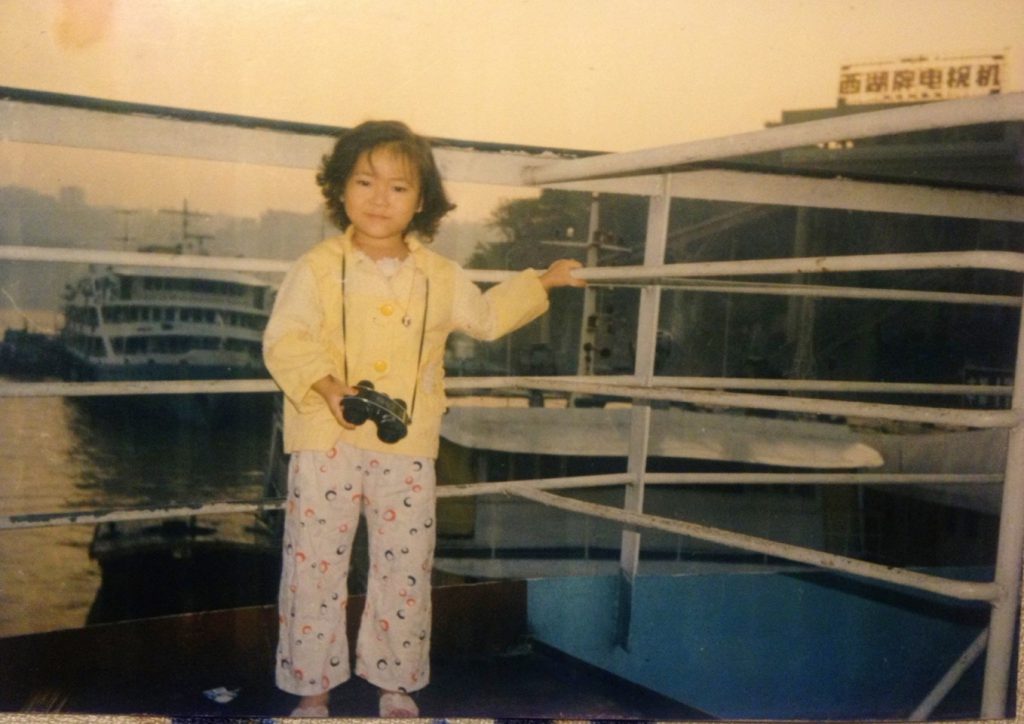

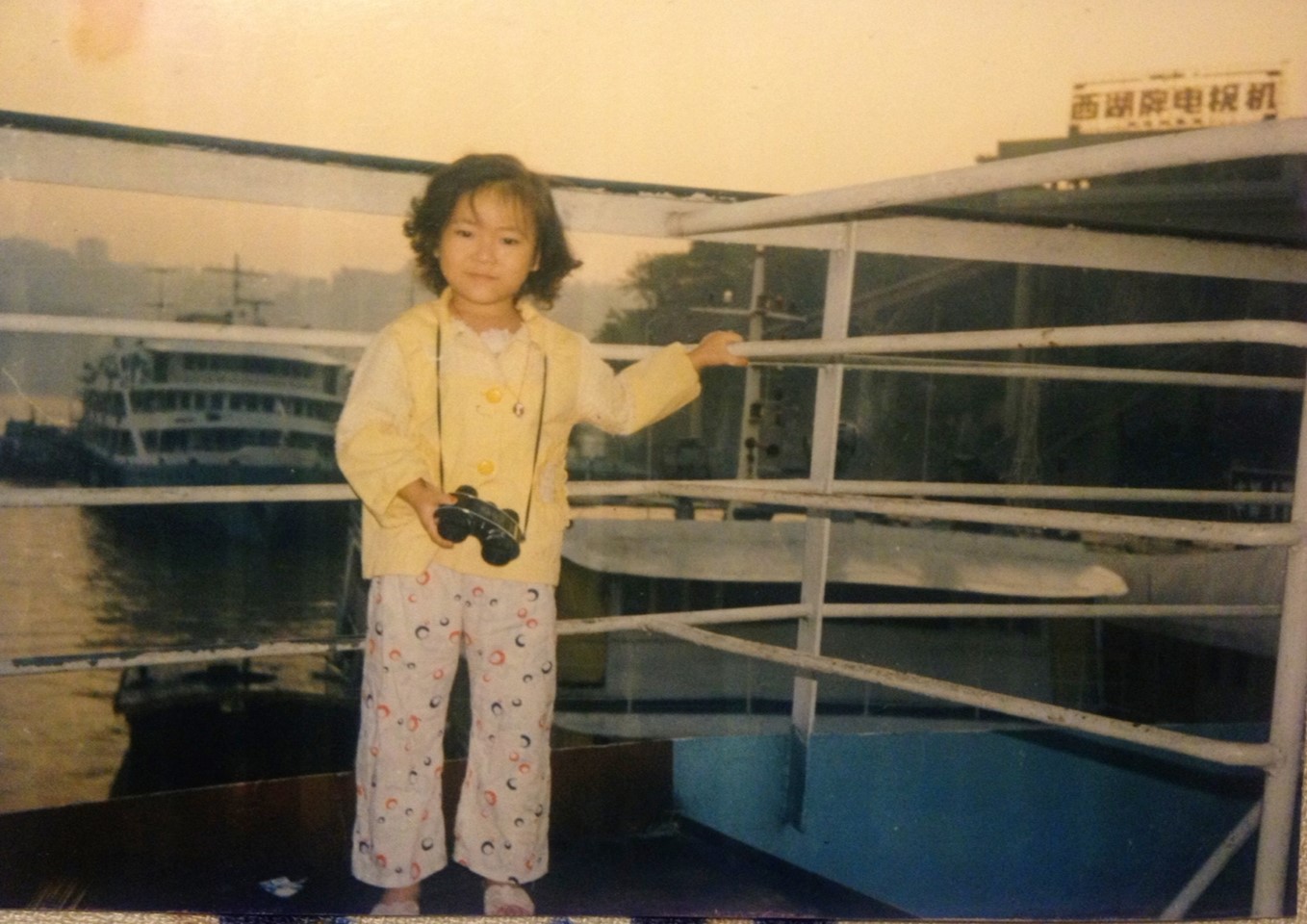

10岁的时候,母亲为了让我接受更好的教育,有更好的环境,把我托付给了刚离休的外公和外婆,当时即兴奋也恐惧。兴奋的是我知道外公外婆更疼我,恐惧的是将要离开我熟悉的环境,面对一个我全然陌生的城市。从此,我的生活也从贵州的绥阳到江苏的苏州。

但是,适应新环境远比想的更困难。在父母的航天子弟学校里,我带着班级同学爬山、打球,跑步,骑自行车,运动比赛等等。但是,随着环境的变化,随之而来的是对环境的极度不适应和自己心理的变化,产生了极强的自卑感,不愿意与别人沟通,成绩一落千丈… 如果将 《Inside Out》 这部皮克斯电影中的女主角莱莉似乎我当时的写照。

当我哭着让外公把我送回母亲身边的时候,他开导我,也教会我用一个新的方法——记录下每天的喜怒哀乐,过不了多久“你会喜欢上苏州,你会喜欢现在的新朋友”,记得当时第一篇日志是含着眼泪写完的。随后,也会零星写些日记,记录自己的成长。终于在一个月后自己开始与周围同学聊天,爬山,做作业…

虽然写日记的习惯并没有坚持下来,但也在那个时候认识到了写作的力量,是一种与自己内心在一起的魔力。回想起来,更感激那个时候的自己,让我具备快速适应不同环境,融入不同文化的能力。这一切还是源自与外公对我的家庭教育与个人鼓励。

瑞士发展心理学家让·皮亚杰(Jean Piaget)所提出的认知发展论(Theory of Cognitive Development)中提出儿童认知发展阶段,其中11-12岁左右儿童正从具体运思阶段到形式运思阶段的过渡时期,大约从12岁开始,持续到成年时期,也代表了个体的思维能力发展到了成熟阶段;以后再增加的只是本人从生活经验中增多的知识与实践能力。从某种程度上来说,就很难再提升其思维方式。(其实我一直不同意最后的观点,此博客暂不讨论)

轻松地安住当下,轻松地面对绝望、面对死亡,不要抗拒因缘的结束、事物的消失。事物并没有永恒的本质,万事万物随时都在改变—这就是最基本的真理。